Das Recht auf Reparatur – schont Ressourcen und den Geldbeutel

Im Rahmen des Green New Deal der EU-Kommision sind umfangreiche Maßnahmen nötig, um zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise zu gelangen. Das Recht auf Reparatur (right to repair) soll die Kreislaufwirtschaft stärken, Produkten ein längeres Leben schenken, die lokale Wirtschaft fördern und die Recycelbarkeit und Recyclingquote deutlich erhöhen und so Müll und Ressourcenverbrauch reduzieren2.

Frankreich ist voraus geprescht und hat im Januar 2021 einen Index für reparierbare Geräte3 eingeführt. Ziel ist es, die Quote von aktuell 40% auf 60% zu erhöhen.

Was steht dem Recht auf Reparatur entgegen?

Immer wieder geistert im Marketing die Geschichte von Firmen herum, die pleite gegangen sein sollen, weil ihre Produkte so gut waren, dass nach Marktsättigung kein Absatz mehr möglich war. Deshalb sei es nötig, dass Produkte nur eine begrenzte Zeit halten, um weiterhin Umsatz generieren zu können.

So funktioniert geplante Obsoleszenz bzw. künstliche Produktalterung4

- gezielte Außerbetriebnahme (MHD, Prüfzeichen mit Enddatum,…)

- konstruktiv beabsichtigter Verschleiß, Sollbruchstellen oder verschleißende Billigteile wie Kondesatoren, Dichtungen, Kontakte, Lager, …

- Alterung durch Supportende – keine Ersatzteile oder keine neuere Software

- moralische Alterung – wird besonders durch Marketing gesteuert

- Deaktivierung per Software (besonders beliebt bei Druckern)

- Mangelnde Erweiterbarkeit

- nicht gegebene Reparierbarkeit

- …

Wie kann man geplanter Obsoleszenz entgegen wirken?

Besonders beim Kauf von Produkten sollte mensch auf folgende Kriterien achten:

- Auf Tauschbarkeit von Verschleißteilen achten

- Akkus

- Lager

- Lüfter und Gebläse

- Dichtungen

- Motoren und Pumpen

- Gehäuse und Oberflächen

- Auf lösbare Verbindungen achten – das geht am besten im stationären Handel

- keine Einmalclips oder verklebte Verbindungen

- besser geschraubte oder gesteckte Verbindungen

- Nutzerefahrungen suchen und Bewertungen lesen

- Reperaturseiten wie iFixit5 besuchen, Reperatur-Scores beachten

Der Diskurs hat erst begonnen

Batterien, Verpackungen, Textilien, Elektronik, Plastik, Gebäuden und viele weitere alltägliche Produkten sollen besser reparierbar und recycelbar sein.

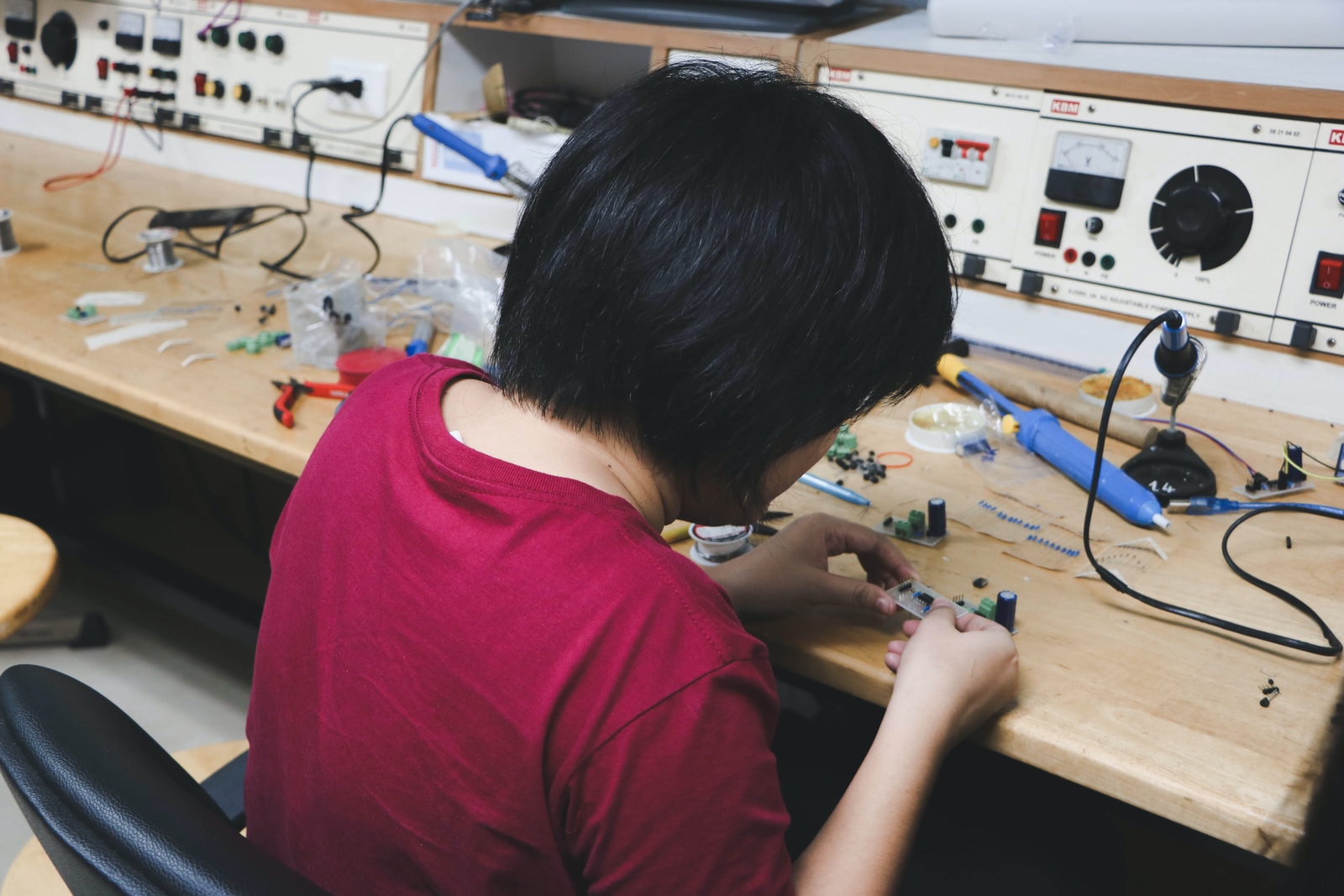

Große Unternehmen bremsen beim #righttorepair. Dem steht eine immer agilere Maker- und Bastler*innenszene entgegen. Auf YouTube und in Foren finden sich Reparaturanleitungen für unzählige Geräte. Der Absatz von Werkzeugen boomt und in größeren Städten gibt es Maker-Spaces und Repair-Cafes, in denen Menschen lernen, Dinge wieder selbst in Ordnung zu bringen. Auch kommerzielle Reperaturbetriebe entstehen gerade wieder neu.